LAS PRIMERAS OCUPACIONES HUMANAS DE GALICIA

LA HISTORIA DE ELBA, MUJER NEOLÍTICA DE LAS MONTAÑAS DE O COUREL.

Las primeras ocupaciones humanas de la zona y el uso de la piedra por los primeros pobladores a partir de los hallazgos e investigaciones de los últimos años. Cómo fue la evolución del hombre desde los primeros pasos, su expansión hasta aquí y su producción material en el Paleolítico.

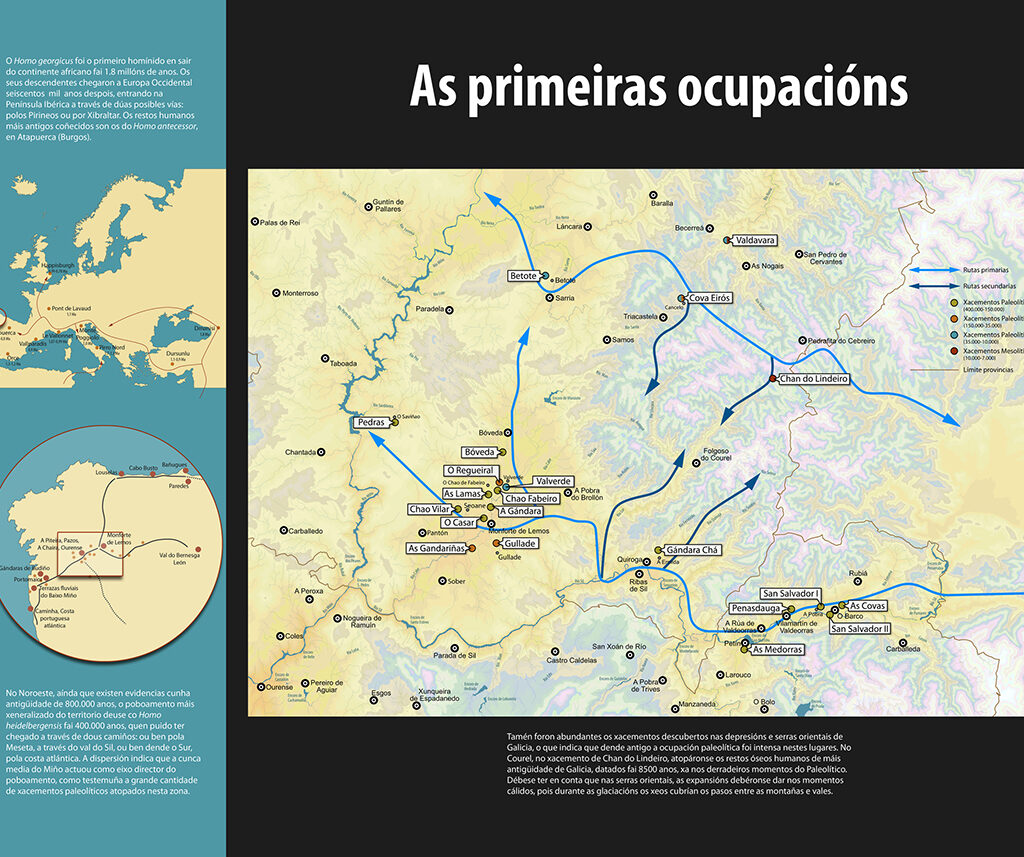

El Homo georgicus fue el primer homínido en salir del continente africano hace 1.8 millones de años. Sus descendientes llegaron a Europa Occidental seiscientos mil años después, entrando en la Península Ibérica a través de dos posibles vías: por los Pirineos o por Gibraltar. Los restos humanos más antiguos conocidos son los del Homo antecesor, en Atapuerca (Burgos).

En el noroeste, aunque existen evidencias con una antigüedad de 800.000 años, el poblamiento más generalizado del territorio se dió con el Homo heidelbergensis hace 400.000 años, quien pudo haber llegado a través de dos caminos: o bien desde el sur, o bien por la costa atlántica. La dispersión indica que la cuenca media del Miño actuó como eje director del poblamiento, como muestra la gran cantidad de yacimientos paleolíticos encontrados en esta zona.

También fueron abundantes los yacimientos descubiertos en las depresiones y sierras orientales de Galicia, lo que indica que desde tiempos remotos la ocupación paleolítica fue intensa en estos lugares. En O Courel, en el yacimiento de Chan do Lindeiro, se encontraron los restos óseos humanos de más antigüedad de Galicia, datados hace 8.500 años, ya en los últimos momentos del Paleolítico. Se debe tener en cuenta que en las sierras orientales, las expansiones se debieron dar en los momentos cálidos, pues durante las glaciaciones los hielos cubrían los pasos entre las montañas y valles.

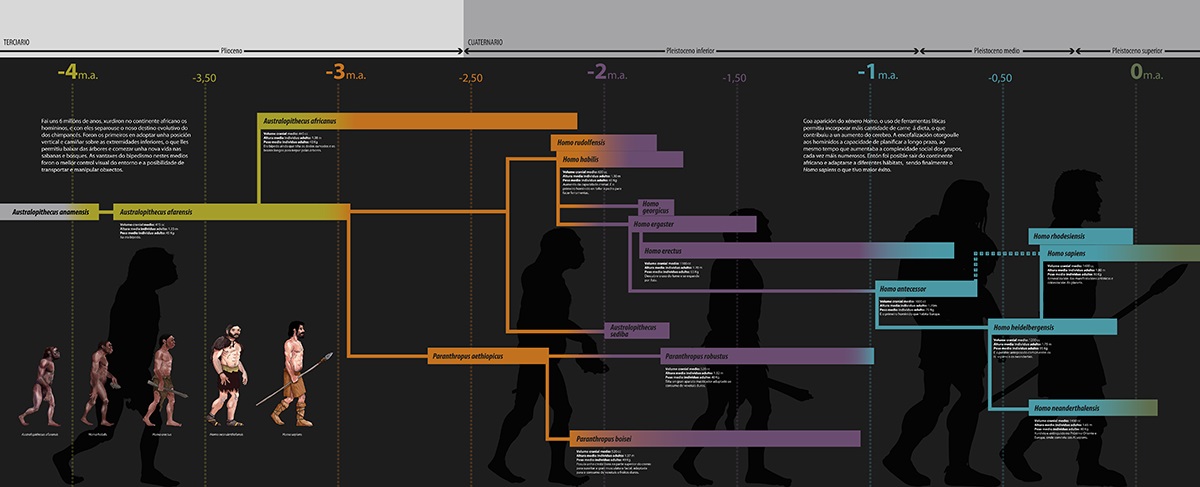

Hace unos 6 millones de años, surgieron en el continente africano los homínidos, y con ellos se separó nuestro destino evolutivo del de los chimpancés. Fueron los primeros en adoptar una posición vertical y caminar sobre las extremidades inferiores, lo que les permitió bajar de los árboles y comenzar una nueva vida en las sabanas y bosques. Las ventajas de la bipedestación en estos medios fueron el mejor control visual del entorno y la posibilidad de transportar y manipular objetos.

Austrolopithecus anamensis

Austrolopithecus afarensis

Volumen craneal medio: 415cc.

Altura media individuo adulto: 1.35m.

-Peso medio individuo adulto: 45kg.

Ya era bípedo.

Austrolopithecus africanus

Volumen craneal medio: 445cc.

Altura media individuo adulto: 1.38m.

Peso medio individuo adulto: 40 kg.

Era bípedo, aunque tenía los dedos curvados y los brazos largos para trepar por los árboles.

Homo rudolfensis

Homo habilis

Volumen craneal medio: 630cc.

Altura media individuo adulto: 1.30 m.

Peso medio individuo adulto: 40 kg.

Aumento de la capacidad craneal. Es el primer homínido en tallar la piedra para hacer herramientas.

Paranthropus boisei

Volumen craneal medio: 520 cc.

Altura media individuo adulto: 1.37 m.

Peso medio individuo adulto: 49 kg.

Poseía una cresta ósea en la parte superior del cráneo para sujetar la gran musculatura facial, adaptada para el consumo de vegetales y frutos duros.

Austrolopithecus sediba

Paranthropues robustus

Volumen craneal medio: 520 cc.

Altura media individuo adulto: 1.32 m.

Peso medio individuo adulto: 40 kg.

Tenía un gran aparato masticador adaptado al consumo de vegetales duros.

Homo ergaster

Homo georgicus

Homo erectus

Volumen craneal medio: 1100 cc.

Altura media individuo adulto: 1.70 m.

Peso medio individuo adulto: 65 kg.

Descubre el uso del fuego y se expande por Asia.

Con la aparición del género Homo, el uso de herramientas líticas permitió incorporar más cantidad de carne a la dieta, lo que contribuyó a un aumento del cerebro. La encefalización le otorgó a los homínidos la capacidad de planificar a largo plazo, al mismo tiempo que aumentaba la complejidad social de los grupos, cada vez más numerosos. Entonces fue posible salir del continente africano y adaptarse a los diferentes hábitats, siendo finalmente el Homo Sapiens el que tuvo mayor éxito.

Homo antecessor

Volumen craneal medio: 1000 cc.

Altura media individuo adulto: 1.70 m.

Peso medio individuo adulto: 70 kg.

Es el primer homínido que habita Europa.

Homo heildelbergensis

Volumen craneal medio: 1200 cc.

Altura media individuo adulto: 1.75 m.

Peso medio individuo adulto: 95 kg.

Es el posible antepasado común entre los Homo sapiens y los neandertales.

Homo Rhodesiensis

Homo Neanderthalensis

Volumen craneal medio: 1450 cc.

Altura media individuo adulto: 1.65 m.

Peso medio individuo adulto: 80 kg.

Surgido y extinguido en el Próximo Oriente y Europa, donde convivió con los H. sapiens.

Homo sapiens

Volumen craneal medio: 1400 cc.

Altura media individuo adulto: 1.80 m.

Peso medio individuo adulto: 80 kg.

Generalización de las manifestaciones artísticas y colonización del planeta.

LA VIDA EN EL PALEOLÍTICO: EL TRABAJO DE LA PIEDRA

Los homínidos aprovecharon los recursos del medio en el que habitaban para fabricar sus herramientas. La mayor parte de ellas, hechas en piedra, son la principal evidencia que tenemos hoy en día de las ocupaciones paleolíticas, ya que materiales orgánicos como el hueso o las astas no se conservan en Galicia debido a la acidez de la tierra, con la excepción de los suelos calizos del Noroeste.

Pero no todas las piedras eran aptas para la talla, sino que se escogían aquellas con una fractura que fuera regular y con una dureza determinadas para poder trabajar sobre materiales duros como la madera y las pieles. En Galicia se aprovecharon especialmente la cuarcita y el guijarro locales.

EL PROCESO POR EL CUAL UNA PIEDRA ES TRANSFORMADA POR EL HOMÍNIDO PARA HACER UNA HERRAMIENTA SE LLAMA CADENA OPERATIVA, Y SE COMPONE DE LOS SIGUIENTES PASOS:

El abastecimiento

Los homínidos procuraron cantos rodados en los ríos para tallarlos y obtener bordes afilados con los que llevar a cabo todas sus tareas cotidianas como cazadores-recolectores: cortar raíces, cazar animales y descamarlos, preparar pieles, trabajar madera, etc.

La producción

Al golpear dos cantos entre sí, se pueden obtener dos productos: por un lado, la piedra principal o núcleo, sobre lo que se golpea, y por otro, las lascas o fragmentos extraídos de él. Tanto el primero como las segundas podrían ser empleados como instrumentos de trabajo.

El uso

El contacto de las herramientas líticas con diferentes elementos (piel, madera, hueso…) deja en la piedra “marcas de uso” microscópicas y específicas según el material trabajado, que hoy en día nos permiten conocer las tareas que realizaban los homínidos.

El abandono

Cuando una pieza quedaba inservible por el desgaste o porque ya no era de utilidad, el homínido se deshacía de ella y tallaba otra nueva para substituirla.

LAS FORMAS DE LOS UTENSILIOS

MODO 1 U OLDUVAIENSE – EN EUROPA: 1,5-700000 B. P.

El Homo habilis elaboró utensilios a partir de cantos rodados de los ríos, que golpeaba directamente con otros cantos, dándoles un borde cortante e irregular que podía servir, por ejemplo, para cortar la carne.

*CHOPPER

Cronología: Paleolítico inferior.

Adscripción cronocultural: Olduvaiense.

Función: Se empleaba para actividades de fuerza: fracturación de huesos, vegetales…

MODO 2 O ACHELENSE – EN EUROPA: 700000-250000 B. P.

El Homo erectus fue capaz de producir grandes herramientas con formas estandarizadas, trabajando la piedra por las dos caras y por toda la superficie, produciendo piezas simétricas. De este modo, obtuvo el bifaz, de filos más regulares y con forma apuntada.

*TRIEDRO

Cronología: Paleolítico inferior.

Adscripción cronocultural: Achelense.

Función: Tenía varias utilidades, aprovechando su punta aguzada en el extremo: abrir carcasas de animales y excavar raíces o tubérculos.

*TRIEDRO 2

Cronología: Paleolítico inferior.

Adscripción cronocultural: Achelense.

*BIFAZ

Cronología: Paleolítico inferior .

Adscripción cronocultural: Achelense.

Función: Servía para una enorme variedad de tareas, desde cavar en la tierra a cortar madera, aunque era muy empleado para descarnar los animales cazados.

*BIFAZ

Cronología: Paleolítico inferior.

Adscripción cronocultural: Achelense.

*PROTOBIFAZ

Cronología: Paleolítico inferior.

Adscripción cronocultural: Abbevillense – Achelense.

Función: Morfología versátil para picar o cortar materiales diversos como la madera, la carne, el hueso…

MODO 3 O MUSTERIENSE – EN EUROPA: 250000-40000 B. P.

El Homo neanderthalensis le dio a la piedra principal (núcleo) una forma concreta para después poder extraer lascas con morfologías muy regulares y estandarizadas y hacer con ellas sus herramientas, ya que tenía una noción muy clara de los instrumentos deseados antes de la talla.

*BIFAZ OVAL

Cronología: Paleolítico medio.

Adscrición cronocultural: Musteriense.

Función: Servía para una enorme variedad de tareas, desde cavar en la tierra a cortar madera, aunque era muy empleado para descarnar los animales cazados.

*RAEDOR

Cronología: Paleolítico medio.

Adscrpición cronocultural: Musteriense.

Función: Gracias a su filo se podía eliminar la grasa, pelos, etc., de la piel de los animales o trabajar la madera.

MODO 4 O PALEOLÍTICO SUPERIOR – EN EUROPA: 40000-10000 B. P.

El Homo sapiens consiguió obtener mediante la talla de los núcleos lascas muy delgadas y alargadas (láminas u hojitas), para fabricar utensilios cada vez más pequeños y especializados para cada tarea (buril, punta…).

*RASPADOR EN PUNTA SOBRE LÁMINA

Cronología: Paleolítico superior.

Adscripción cronocultural: Magdaleniense.

Función: Raspado de pieles, hueso, madera, astas, etc. para la fabricación de otros instrumentos o tratamiento de pieles para atuendos.

*BURIL CURVADO SOBRE LÁMINA

Cronología: Paleolítico superior.

Adscripción cronocultural: Auriñaciense.

Función: Realizar incisiones en materiales resistentes como cuero, madera, hueso o incluso grabar motivos artísticos en cuevas o losas de piedra.

*PUNTA HOJA DE LAUREL

Cronología: Paleolítico superior.

Adscripción cronocultural: Solutrense.

Función: La predominante era la de engarzarlas a la extremidad de armas de mano y proyectiles para emplearlas en la caza.

*PUNTA DE MUESCA

Cronología: Paleolítico superior.

Adscripción cronocultural: Solutrense.

Función: Punta de saeta con un retoque muy cuidado usada para la caza de animales.

LA INDUSTRIA LÍTICA DE A GÁNDARA CHÁ (A ERMIDA)

Pie de foto: Vista de A Gándara Chá desde la Ermida.

El yacimiento de A Gándara Chá (A Ermida, Quiroga), se sitúa en un lugar estratégico ya que era una zona natural de tránsito (la vía de penetración desde la Meseta) y su elevada altitud permitía controlar visualmente el paso de los grandes herbíboros por las riberas del río Sil. Ante la ausencia de abrigos o cuevas en esta zona, los homínidos debían vivir en asentamientos al aire libre.

Las herra mientas líticas decubiertas en el lugar son la principal evidencia de la oucupación homínida. La aparición de núcleos y lascas demuestra que allí se llevaron a cabo labores de talla, así como la presencia de instrumentos (raederas, denticulados) indica que también desarrollaron otro tipo de actividades de carácter más doméstico.

El conjunto de la industria en piedra está hecho sobre los cantos de cuarzo y cuarcita que recogían en las riberas del río y lo transportaban hasta el lugar de A Ermida.

Dadas las características del conjunto lítico podemos decir que la ocupación del yacimiento de la Gándar Chá data del Paleolítico Inferior (Achelenlense), aunque ya muestra ciertos caracteres propios del Paleolítico medio como es la presencia de productos Levallois y discoidales.

En amarillo: Núcleo y lascas en cuarcita.

En naranja: Instrumentos en cuarcita.

En azul: Núcleo Levallois y lasca Levallois.

En rojo: Núcleo discoidal y lasca discoidal en cuarzo.

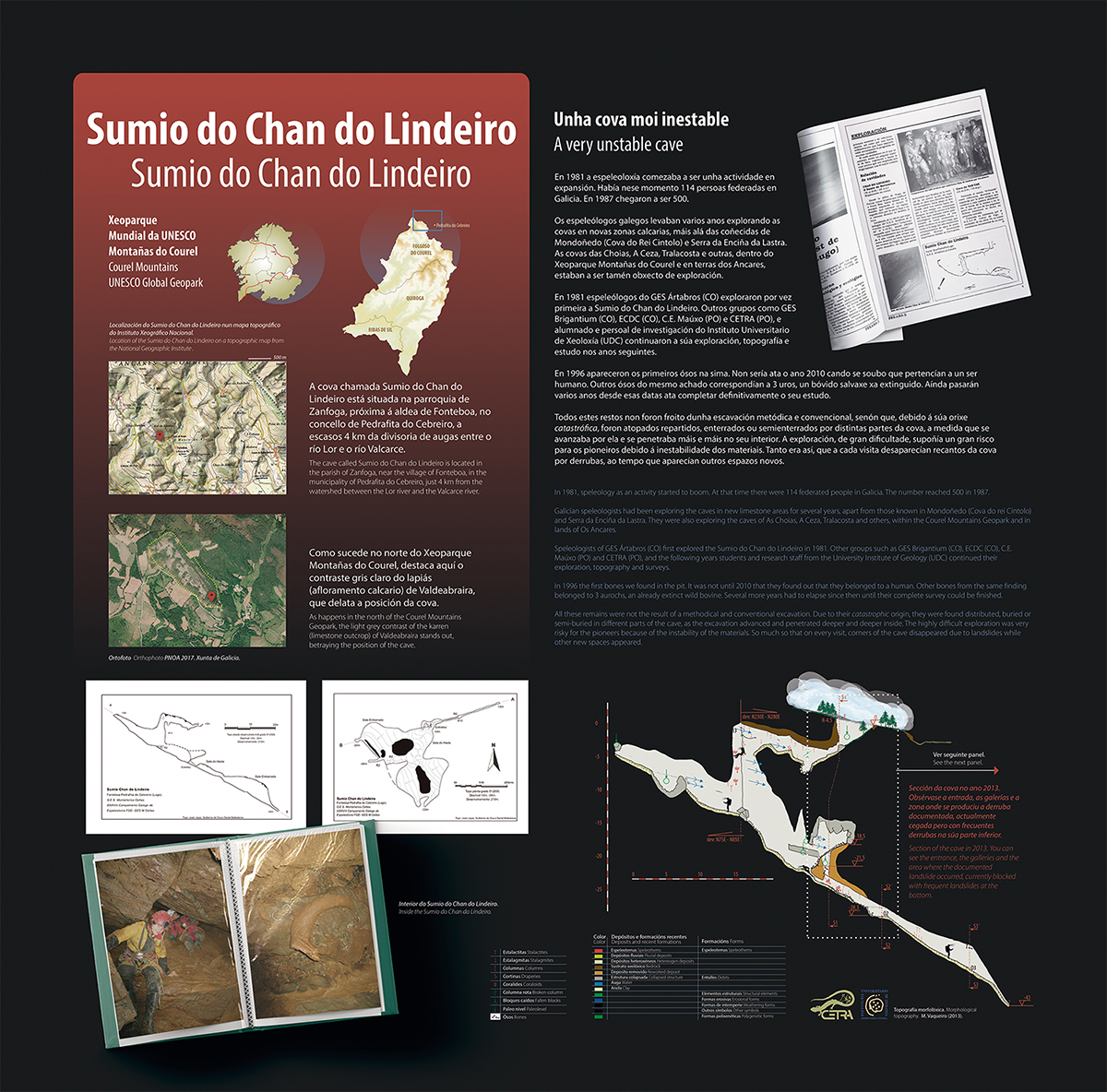

SUMIO DE CHAN DO LINDEIRO

Geoparque Mundial de la UNESCO Montañas do Courel

Plano 1: Localización de Sumio de Chan do Lindeiro en el mapa topográfico del Instituto Geográfico Nacional.

La cueva llamada Sumio do Chan do Lindeiro está sitúada en la parroquia de Zanfoga, próxima a la aldea de Fonteboa, en el Ayuntamiento de Pedrafita do Cebreiro, a escasos 4 Km de la divisoria de aguas entre el río Lor y el río Valcarce.

Como sucede en el norete del Geoparque Montañas do Courel, destaca aquí el contraste gris claro del lapiaz (afloramiento calcario) de Valdeabraira, que delata la posición de la cueva.

Plano 2: Ortofoto PNOA 2017. Xunta de Galicia.

UNA CUEVA MUY INESTABLE

En 1981 la espeleología comenzaba a ser una actividad en expansión. Había en ese momento 114 personas federadas en Galicia. En 1987 llegaron a ser 500.

Los espeleólogos gallegos llevaban varios años explorando las cuevas en nuevas zonas calcáreas, más allá de las conocidas de Mondoñedo (Cova do Rei Cintolo) y Serra da Enciña da Lastra. Las cuevas de As Choias, A Ceza, Talacosta y otras, dentro del Geoparque Montañas do Courel y en tierras de Os Ancares, estaban también siendo objeto de exploración.

En 1981 espeleólogos del GES Ártabros (A Coruña) exploraron por vez primera el Sumio de Chan do Lindeiro. Otros grupos como GES Brigantium (A Coruña), ECDC (A Coruña), C.E. Maúxo (Pontevedra) e CETRA (Pontevedra), y el alumnado y persoal de investigación del Instituto Universitario de Geología (UDC) continuaron su exploración, topografía y estudio en los siguientes años.

En 1996 aparecieron los primeros huesos en la sima. No sería hasta el año 2010 cuando se supo que pertencían a un ser humano. Otros huesos del mismo hallazgo correspondían a 3 uros, un bóvido salvaje ya extinguido. Aún pasaron varios años desde estas fechas hasta completar definitivamente su estudio.

Todos estos restos no fueron fruto de una excavación metódica y convencional, si no que, debido a su origen catastrófico, fueron encontrados repartidos, enterrados o semienterrados por distintas partes de la cueva, a medida que se avanzaba por ella y se penetraba más y más en su interior. La exploración, de gran dificultad, suponía un gran riesgo para los pioneros debido a la inestabilidad de los materiales. Tano era así, que en cada visita deseparecían rincones de la cueva por derrumbamientos, al tiempo que aparecían otros nuevos.

Pie de foto: Interior de O Sumio do Chan do Lindeiro.

Cuadro leyenda plano de la cueva:

|

| Color | Depósitos y formaciones recientes | Formaciones |

| Estalactitas |

| Espeleotemas | Espeleotemas |

| Estalagmitas |

| Depósitos fluviales |

|

| Columnas |

| Depósitos heterogéneos |

|

| Cortinas |

| Sustrato geológico |

|

| Coraloides |

| Depósito removido |

|

| Columna rota |

| Estructura colapsada | Escombros |

| Bloques caídos |

| Agua |

|

| Huesos |

| Arcilla |

|

|

|

|

| Elementos estructurales |

|

|

|

| Formas erosivas |

|

|

|

| Formas intemperie |

|

|

|

| Otros símbolos |

|

|

|

| Formas poligenéticas |

En plano topográfico cueva: Ver siguiente panel.

Sección de la cueva en el año 2013. Se observa la entrada a las galerías y a la zona en donde se produjo el derrumbamiento documentado, actualmente cagada por frecuentes derrumbes posteriores.

Topografía morfológica. M. Vaqueiro (2013)

UN ACCIDENTE MORTAL

*¿Cómo pudo ser la historia?

Recreación de la zona donde se produjo el derrumbamiento.

Hace aproximdamente 9.300 años, una “joven pastora” conducía un grupo de tres uros (ya casi adultos y semidomesticados) por un camino de montaña. Era posiblemente invierno y el suelo, por encima de los 1.000 m de altitud, estaba nevado.

Quizás sin saberlos, internándose sobre el afloramiento calizo de Valdeabraira. Ignoraban que debajo de ellos había una red de simas, cuevas y galerías labradas por el agua a lo largo de miles de años. Es posible que, a su paso, lo inestable del terreno calizo sufriese un leve movimiento estructural. El terreno cedió bruscamente y la mujer y los tres uros serían arrastrados sin remedio por el derrumbamiento. Atrapados entre tierra, arcilla y bloques de piedra, posiblemente sufrieron fuertes traumatismos y esmagamientos que les causaron rapidamente la muerte.

La mujer y los tres uros desaparecieron entonces. Unicamente si alguien tuviese pasado por el lugar muy poco tiempo después podría ver sus huellas. Pero, si no aconteció así, o la nieve las cubrió, nadie pudo saber más de los viajeros. ¡Cómo si se los tragase la tierra…!

Sus restos no reposaron en el mismo lugar para siempre. Con el paso del tiempo, volvieron a producirse derrumbamientos. Los esqueletos, entonces ya desmembrados, serían arrastrados a capas más profundas de la dolina y dispersados por su interior.

Pero… ¿Cómo sabemos que todo esto pudo suceder así?

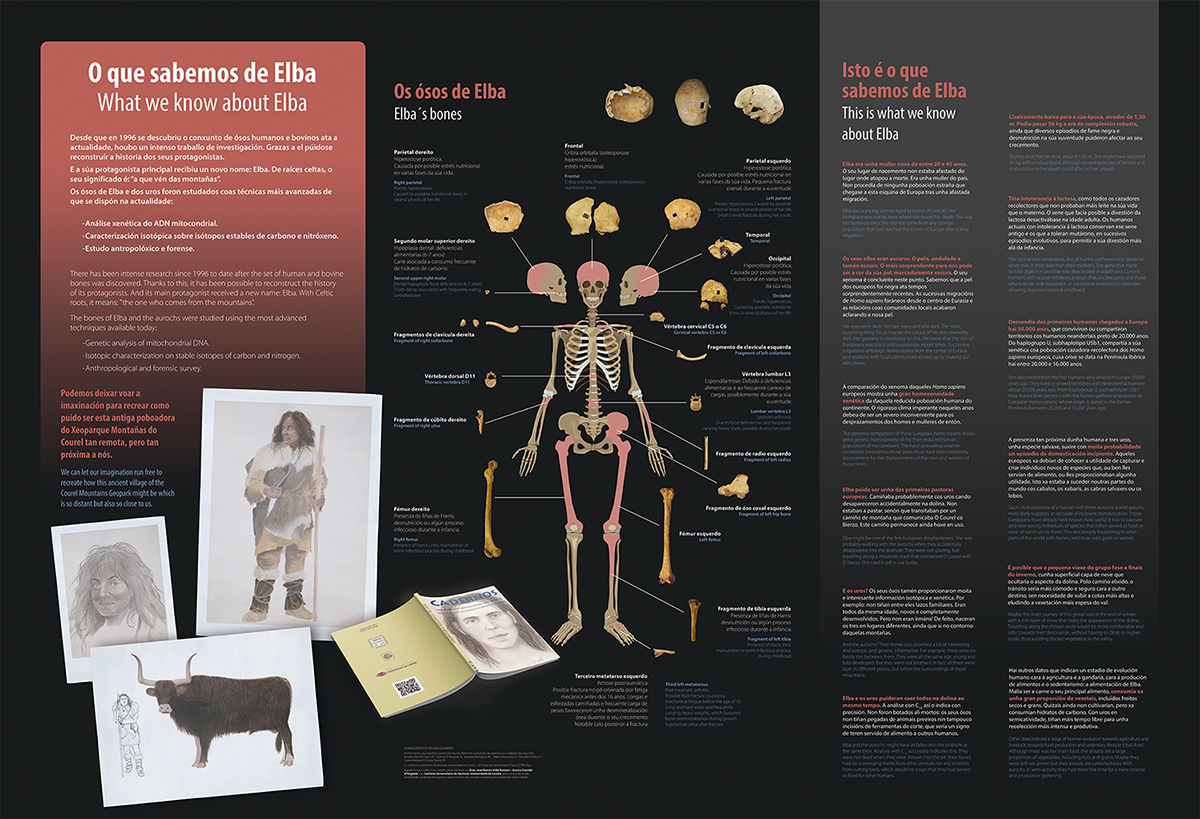

LO QUE SABEMOS DE ELBA

Desde que en 1996 se descubrió el conjunto de huesos humanos y bovinos hasta la actualidad, hubo un intenso trabajo de investigación. Gracias al mismo se pudo reconstruir la historia de sus protagonistas.

Y su protagonista principal recibió un nuevo nombre: Elba. De raices celtas, su significado es: “la que viene de las montañas”.

Los huesos de Elba y de los uros fueron estudiados con las técnicas más avanzadas de las que se dispone en la actualidad:

-Análisis genético del ADN mitocondrial.

-Caracterización isotópica estable de carbono y nitrógeno.

-Estudio antropológico y forense.

Podemos dejar volar la imaginación para recrear como pudo ser esta antigua pobladora del Geoparque Montañas do Courel, tan remota, pero tan próxima a nosotros.

LOS HUESOS DE ELBA

*Parietal derecho

Hiperostosis porótica.

*Frontal

Cribra orbitalia (osteporosis hiperostósica): estres nutricioanal.

*Parietal esquerdo

Hiperostosis porótica. Causada por posible estres nutricional en varias fases de su vida. Pequeña fractura craneal, durante la juventud.

*Segundo molar superior derecho

Hipoplasia dental: deficiencias alimentarias (6-7 años). Caries asociada a consumo frecuente de hidratos de carbono.

*Temporal

*Fragmentos de la clavícula derecha

*Fragmento de clavícula izquierda

*Vértebra cervical C5 o C6

*Vértebra dorsal D11

*Vértebra lumbar L3

Espondilantrosis: Debido a deficiencias alimentarias y al frecuente acarreo de cargas, posiblemente durante su juventud.

*Fragmento de cúbito derecho

*Fragmento de radio izquierdo

*Fragmento de hueso coxal izquierdo

*Fémur derecho

*Fémur izquierdo

*Fragmento de tibia izquierda

Presencia de líneas de Harris: desnutrición o algún proceso infeccioso durante la infancia.

*Tercer metatarso izquierdo

Artritis postraumática. Posible factura en el pie originada por fatiga mecánica antes de los 16 años. Largas y esforzadas caminatas y frecuente carga de pesos favorecen una desmineralización ósea durante su crecimiento. Notable callo posterior a la fractura.

ESTO ES LO QUE SABEMOS DE ELBA

Elba era una mujer joven de entre 20 y 40 años.

Su lugar de nacimiento no estaba apartado del lugar en donde encontró la muerte. Era una mujer del país. No procedía de ninguna población extraña que llegase a esta esquina de Europa después de una apartada migración.

Sus ojos eran oscuros. El pelo, ondulado y también oscuro. Lo más sorprendente para nosotros puede ser el color de su piel: marcadamente oscura.

Su genoma es concluyente en este punto. Sabemos que la piel de los europeos fue negra hasta tiempos sorprendentemente recientes. Las sucesivas migraciones de Homo sapiens foráneos desde el centro de Eurasia y las relaciones con las comunidades locales acabaron aclarando nuestra piel.

La comparación del genoma de aquellos Homo sapiens europeos muestra una gran homogeneidad genética de la de aquella reducida población humana del continente. El riguroso clima imperante en aquellos años debió de ser un servero inconveniente para los desplazamientos de hombres y mujeres de entonces.

Elba pudo ser una de las primeras “pastoras” europeas. Caminaba probablemente con los uros cuando desaparecieron accidentalmente en la dolina. No estaban pastando, si no que transitaban por un camino de montaña que comunicaba O Courel con el Bierzo. Este camino permanece aún hoy en uso.

Y los uros? Sus huesos también proporcionaron mucha e interesante información isotópica y genética. Por ejemplo: no tenían entre ellos lazos familiares. Eran todos de la misma edad, jóvenes y completamente desarrollados. ¡Pero no eran hermanos! De hecho, nacieron los tres en lugares diferentes, aunque sí en el contorno de aquellas montañas.

Elba y los uros pudieron caer todos en la dolina al mismo tiempo. El análisis de C14 así lo indica con precisión. No fueron arrojados allí muertos: sus huesos no tenían huellas de animales carroñeros ni tampoco incisiones de herramientas de corte, que sería un signo de haber servido de alimento a otros humanos.

Ligeramente baja para su época, alrededor de 1,50 m. Podía pesar 56 kg y era de complexión robusto, aúnque diversos episodios de hambruna y desnutrición en su juventud pudieron afectar a su crecimiento.

Tenía intolerancia a la lactosa, como todos los cazadores recolectores que no probaban más leche en su vida que la materna. El gen que hacía posible la digestión de la lactosa se desactivaba en la edad adulta. Los humanos actuales con intolerancia a la lactosa conservan ese gen antiguo y los que la toleran lo mutaron, en sucesivos episodios evolutivos, para permitir su digestión más allá de la infancia.

Descendía de los primeros humanos llegados a Europa hace 50.000 años, que convivieron con los humanos neandertales cerca de 20.000 años. Del halogrupo U, subhalotipo U5b1, compartía su genética con la población cazadora-recolectora de los Homo sapiens europeos, cuyo origen se data en la Península Ibérica hace entre 20.000 y 16.000 años.

La presencia tan próxima de una humana y tres uros, una especie salvaje, sugiere con mucha probabilidad un episodio de domesticación incipiente. Aquellos europeos debían de conocer la utilidad de capturar y criar indiviudos nuevos de especies que, o bien les servían de alimento, o les proporcionaban alguna utilidad. Esto ya estaba sucediendo en otras partes del mundo con los caballos, los jabalíes, las cabras salvajes o los lobos.

Es posible que el pequeño viaje del grupo fuese a finales del invierno, con una superficial capa de nieve que ocultaría el aspecto de la dolina. Por el camino elegido, el tránsito sería más cómodo y seguro de cara a otro destino, sin necesidad de subir a cotas más altas y eludiendo la vegetación más espesa del valle.

Hai otros datos que indican un estadio de evolución humana de cara a la agricultura y a la ganadería, de cara a la producción de alimentos y al sedentarismo: la alimentación de Elba. A pesar de ser la carne su principal alimento, consumía ya una proporción de vegetales, incluidos futos secos y granos. Quizás aún no cultivarían, pero ya consumían hidratos de carbono. Con uros en semicautividad, tenían más tiempo libre para una recolección más intensa y productiva.

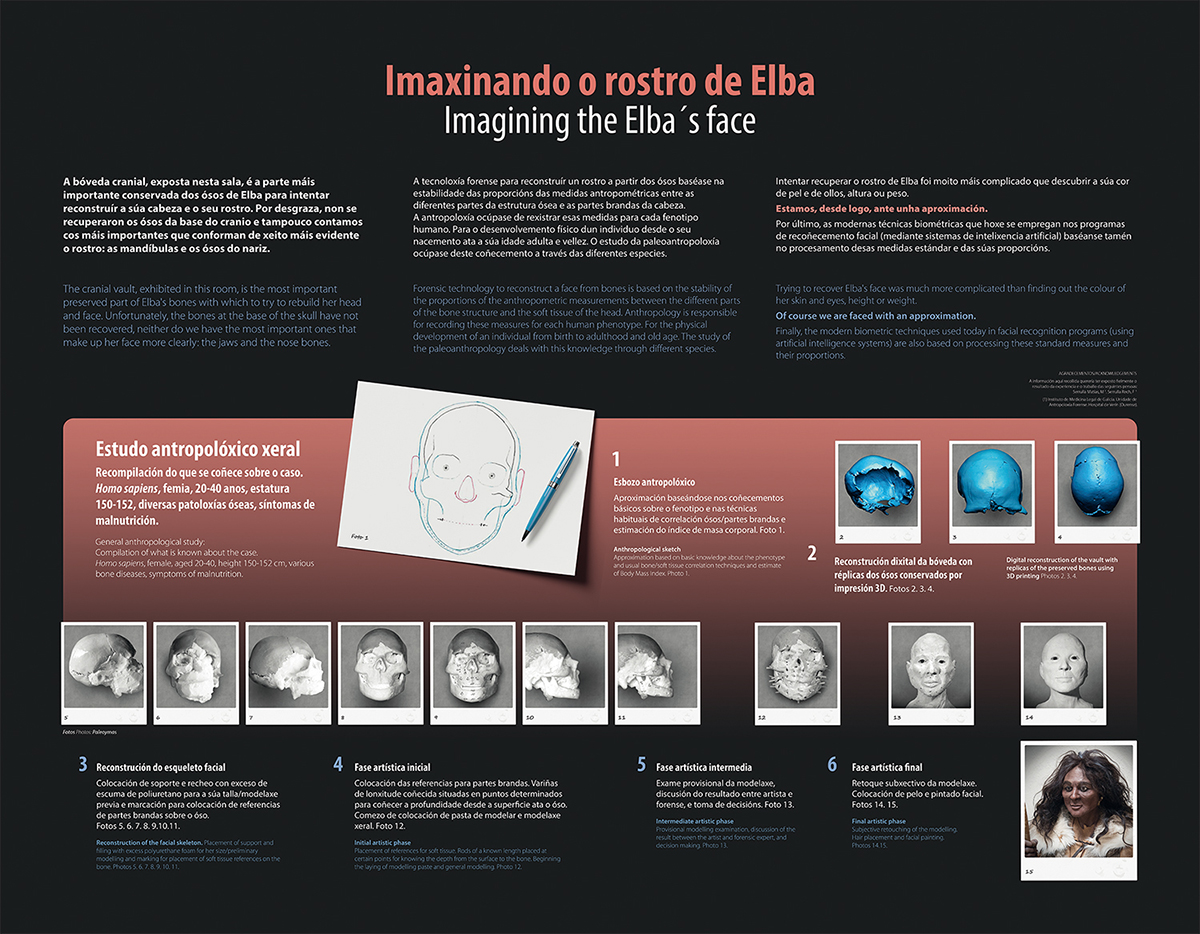

IMAGINANDO EL ROSTRO DE ELBA

La bóveda craneal, expuesta en esta sala, es la parte más importante conservada de los huesos de Elba para intentar reconstruir su cabeza y su rostro. Por desgracia, no se recuperaron los huesos de la base del cráneo y tampoco contamos con los más importantes que conforman de forma más evidente el rostro: las mandíbulas y los huesos de la nariz.

La tecnología forense para reconstruir un rostro a partir de huesos se basa en la estabilidad de las proporciones de las medidas antropométricas entre las diferentes partes de la estructura ósea y las partes blandas de la cabeza. La antropología se ocupa de registrar esas medidas para cada fenotipo humano. Para el desarrollo físico de un individuo desde su nacimiento hasta su edad adulta y vejez. El estudio de la paleoantropología se ocupa de este conocimiento a través de las diferentes especies.

Intentar recuperar el rostro de Elba fue mucho más complicado que decubrir su color de piel y de ojos, altura y peso.

Estamos, desde luego, ante una aproximación.

Por último, las modernas técnicas biométricas que hoy se emplean en los programas de reconocimiento facial (mediante sistemas de inteligencia artificial) se basan también en el procesamiento de esas medidas estándar y de sus proporciones.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO GENERAL

Recopilación de lo que se conoce sobre el caso.

Homo sapiens, hembra, 20-40 años, estatura 150-152, diversas patologías óseas, síntomas de malnutrición.

1.-Esbozo atropológico

Aproximación basándose en los conocimientos básicos sobre el fenotipo y en las técnicas habituales de correlación huesos/partes blandas y estimación del índice de masa corporal. Foto 1.

2.-Reconstrucción digital de la bóveda con réplicas de los huesos conservados por impresión 3D. Fotos 2, 3, 4.

3.-Reconstrucción del esqueleto facial.

Colocación de sporte y relleno con exceso de espuma de poliuretano para su talla/modelaje previa marcación para colocación de referencias de partes blandas sobre el hueso. Fotos: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

4.-Fase artística inicial

Colocación de las referencias para partes blandas. Varillas de longitud conocida situadas en puntos determinados para conocer la profundidad desde la superficie hasta el hueso. Comienzo de colocación de pasta d modelar y modelaje general. Foto 12.

5.-Fase artística intermedia

Examen provisional del modelaje, discusión del resultado entre artista y forense, y toma de decisiones. Foto 13.

6.-Fase final

Retoque subjetivo del modelado. Colocación de pelo y pintado facial. Fotos 14, 15.

EL PAISAJE DE ELBA

Elba conoce un único clima y un único paisaje, aunque seguramente sus mayores y otros miembros de su grupo recordarían historias de sus antepasados. En realidad, más o menos como hoy se sigue haciendo cuando se habla acerca de que ahora hace menos frío que antes o que las nevadas ya no son tan copiosas. Poco más se podría hablar al respecto proque en Galicia no se producieron grandes cambios al princio del Holoceno.

En la actualidad, con series y evidencias mucho mayores, somos conocedores de como varió el clima y, con el, la fauna, la flora y el paisaje. Cuando la ciencia nos abre los ojos al pasado, siempre nos causa asombro.

*Hace 20.000 – 15.000 años.

1.-Glaciares en recesión que darán paso a cumbres nevadas sólo en invierno.

2.-Entorno glaciar muy frío. Vegetación esteparia.

3.-Suelo muy meteorizado y altamente inestable. Líquenes.

4.-Coníferas y matorrales enanos o rastreros.

5.-Abedules: primeros colonizadores del deshielo.

6.-Coníferas altas en valles abrigados y bajos.

7.-Humanos: valles fuera del límite de los hielos. En la estepa subglaciar, sólo para caza de grandes piezas.

*Hace 10.000 años. El paisaje que Elba conoció.

.-Densidad de población muy baja.

1.-Cumbres nevadas sólo en invierno. Reciben insolación la mayor parte del año.

2.-La temperatura sigue subiendo. Inviernos fríos, primaveras cálidas con deshielo.

3.-Laderas altas gramíneas, pequeños arbustos, pequeñas plantas con flor.

4.-Viviendas humanas: grutas o refugios temporales de verano.

5.-Escasas columnas de humo en el aire.

6.-Abedules: colonizan las crestas, sujetan el terreno, crean suelo orgánico.

7.-Los carballos alcanzan su máxima distribución. Crean profundas capas de suelo fértil.

8.-Carballos, con avellanos, fresnos, sauces, alisos y otras especies. Gran biodiversidad.

.-Desaparición de la gran fauna glaciar, más adaptada al frío y a las tierras esteparias.

.-Grandes ciervos y uros son ahora las mayores piezas de caza.

*Hace 2.000 años

1.-Laderas desnudas o quemadas se cubren de brezos, que también protegen el suelo.

2.-Población humana en aumento. Viviendas con piedra, barro o madera.

3.-Pequeños poblados con tierras de cultivo y ganado.

4.-Desde hace más de 2.000 años, los incendios provocados en el monte son frecuentes.

5.-El cultivo de cereal aumenta. Su rastro de polen en los sedimentosde la lagoa de Lucenza es cada vez mayor.

6.-Castaño: plantado masivamente en los mejores suelos desde la llegada del Imperio romano.

7.-La distribución del carballo disminuye rápidamente.

.-El clima sigue calentándose, aunque con temporadas más frías, que desconcentran y hacen la vida difícil a los humanos.

*Actualmente

1.-Pinos: presentes en la época glaciar, ahora plantados por los humanos.

2.-Los bosques de carballo casi desaparecen.

3.-Sotos de castaño: la masa caducifolia más numerosa, protegidos por los humanos.

4.-Faldas de matorral bajo. El suelo pierde buena parte de su capa orgánica.

5.-Tierras bajas y llanas: cultivos de hierba, forraje, patatas, huerta.

6.-Sorprendentes líneas rectas en el paisaje, nunca ants vistas.

7.-Tierras cultivadas antiguamente, abandonadas.

.-El clima tiende a una alteración excepcionalmente repentina, nunca vista. Que sucederá en el futuro.